113年營運陪伴計畫—「永續視界」

113年度「TAIWAN TOP團隊經營課—《永續視界》」,以「生態與永續∕永續趨勢下的資源開發」為年度主題,內容包含從評審與評鑑角度提供音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇四組的面向觀察;邀請具實務經驗的團隊與場館,分享藝術作品與環境永續之實務經驗;另外因應ESG趨勢潮流,以資源開發為目標,探討表演藝術團隊如何啟動藝企合作的新契機;並關心勞動權益議題,邀請勞動主管機關分享勞動檢查機制與相關法規內容,本次活動於政大公企中心辦理,同時也開放團隊線上參加,邀請藝文團隊及個人工作者共同參與。

| 課程內容摘要 |

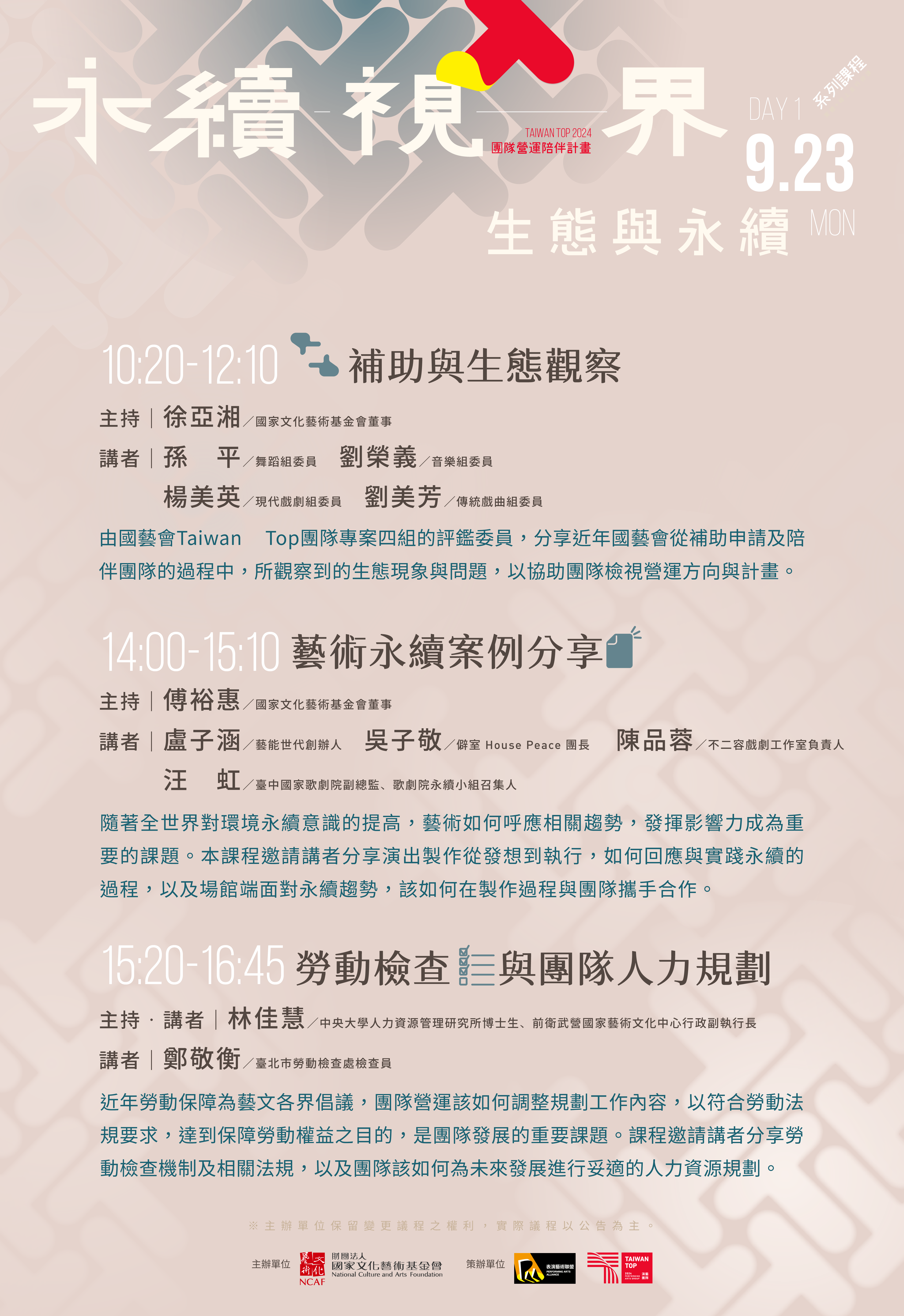

| 9月23日(一) 生態與永續 |

| 主題一:補助與生態觀察 主持:徐亞湘|國家文化藝術基金會董事 講者:孫 平|舞蹈組委員、劉榮義|音樂組委員 楊美英|現代戲劇組委員、劉美芳|傳統戲曲組委員 |

一、各類型團隊現況與觀察 舞蹈組:近年來新進團隊增加、中生代團隊穩定產出作品、資深團隊則向教育推廣和歷史研究方面深耕,為整體生態帶來良性的流動。 音樂組:申請團隊數量穩定,獲補助團隊維持在19到20團之間。音樂團隊的收入來源主要為民間贊助及票房收入,顯示團隊在募款和觀眾經營上相當努力。 現代戲劇組:呈現老將新秀並存的狀態,近年來音樂劇團隊也加入TT團隊行列。各種不同的劇場美學持續發展,包括跨域取向和社會行動訴求等。 傳統戲曲組:歌仔戲團隊數量佔比較高,反映了傳統戲曲生態的現況。地域分佈上,南部團隊數量較多,顯示南部社會環境對於戲曲展演的友善程度較高。 二、評審委員的關注重點 1. 藝術及展演品質:這是首要評選標準,包括音樂演奏的專業水準、團員的訓練和徵選、節目策劃能力、跨界演出和親子節目的成熟度等。 2. 營運策略和長期發展能量:評審委員關注團隊是否具備明確的營運策略和長期發展規劃,例如:團隊如何設定目標、規劃年度計畫、以及確保永續經營等。 3. 核心製作和演出人員:團隊需要有穩定的核心製作和演出人員,才能確保藝術品質和長期發展。 4. 觀眾經營:團隊需要拓展觀眾群,跳脫同溫層,並與觀眾建立良好關係。 5. 經費編列與運用:預算編列需詳實合理,避免過度膨脹營運規模。 6. 自我提升計畫:團隊需要具體規劃短、中、長期計畫,如何改善營運或藝術方面的不足,並提出可行的解決方案和量化目標。 三、給予申請團隊的建議: 1. 重視專職行政人員:團隊需要聘僱專職行政人員,以提升營運效率和穩定度,並思考如何留住人才,例如提供合理的薪資和福利待遇。 2. 重視自我提升計畫:團隊需要認真思考自我提升計畫,並具體說明問題、解決方案和量化目標。 3. 整合場館資源:善用各場館的人才培育計畫,例如戲曲團隊可以整合傳藝中心的資源——傳統藝術接班人駐園演出計畫、青年團員入團輔導計畫等。 4. 降低對公部門資源的依賴: 團隊需要思考多元的經濟來源,減少對公部門補助的依賴。 5. 尋求專業顧問協助:團隊可以尋求專業顧問的協助,以獲得不同的觀點和建議。 |

| 主題二:藝術永續案例分享 主持:傅裕惠|國家文化藝術基金會董事 |

| 講者:盧子涵|藝能世代創辦人 |

綠能展演的探索:《在消逝之前能不能喜歡我》 藝術家盧子涵以自身在英國參與發電地板與路人共舞的經驗為起點,發起了「藝能世代」倡議行動,致力於透過藝術能量推動永續發展。 |

| 講者:吳子敬|僻室 House Peace 團長 陳品蓉|不二容戲劇工作室負責人 |

空間再利用與創作的永續實踐:《R&J and others》 兩位分享了他們如何在上半場和下半場分別以不同的方式,重新詮釋莎士比亞的經典作品《羅密歐與茱麗葉》。 |

| 講者:汪 虹|臺中國家歌劇院副總監、歌劇院永續小組召集人 |

歌劇院的永續行動:從綠色劇場到人才培育 講者汪虹指出,歌劇院在「一座藝術與生活的綠色劇場」核心價值下,從硬體設備優化、力行節能減碳,並在場館日常營運實踐永續理念,例如舉辦員工團膳、減少使用免洗餐具、公文系統電子化-減少紙張使用等。歌劇院也積極呼應聯合國的永續發展目標(SDGs),並選定了與自身核心業務相符的項目進行實踐。 |

主題三:勞動檢查與團隊人力規劃 主持/講者:林佳慧|中央大學人力資源管理研究所博士生 前衛武營國家表演藝術中心副總監 |

永續視角下的人力規劃 主持人林佳慧以「永續視角」出發,深入探討表演藝術團隊的人力規劃策略。她指出,人力規劃不只是職位設定,而應根基於清晰的營運藍圖,從長期目標出發,建構符合團隊發展的組織架構。 |

| 講者:鄭敬衡|臺北市勞動檢查處檢查員 |

勞動法規解析 台北市勞動檢查處檢查員鄭敬衡針對藝文產業中常見的勞動法規議題進行深入解析,涵蓋《勞動基準法》與《職業安全衛生法》的核心重點。首先,他指出依據勞動部於民國99年發布的公告,私立藝文業已全面適用《勞動基準法》,意即各團隊必須遵守相關規範,包括工時、工資等最低勞動條件,確保勞工的基本權益獲得保障。並針對藝文產業中經常出現的彈性合作模式,鄭檢查員強調勞僱關係的認定採取從寬原則,提醒團隊在與合作對象簽訂契約時應特別謹慎,確保合約內容清楚界定雙方關係,以免因誤判而觸法。 |

| 課程內容摘要 |

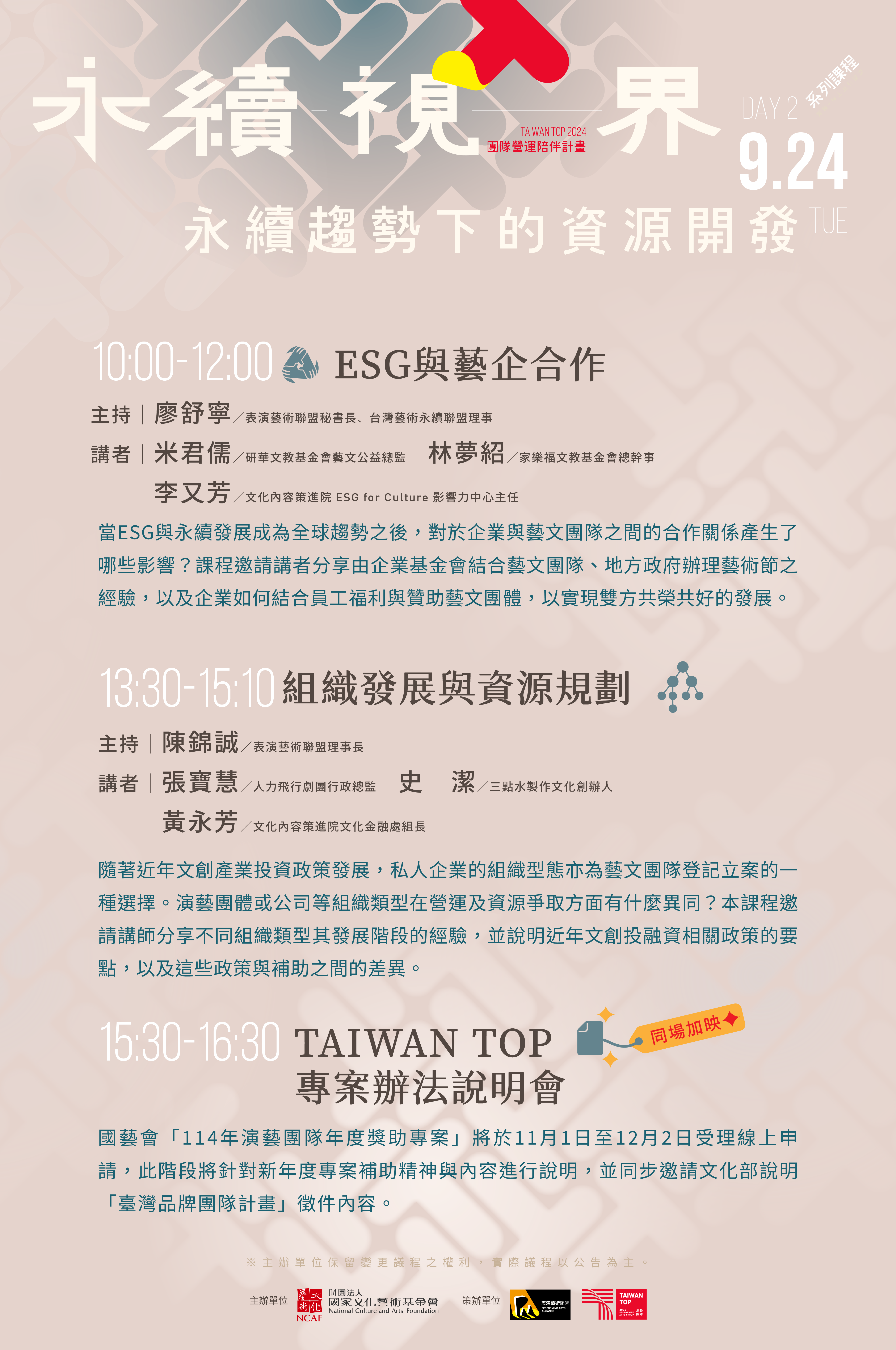

| 9月24日(二) 永續趨勢下的資源開發 |

| 主題四:ESG與藝企合作 主持:廖舒寧|表演藝術聯盟秘書長 講者:米君儒|研華文教基金會藝文公益總監 林夢紹|家樂福文教基金會總幹事 |

企業基金會與藝文團隊的合作之道 企業基金會在推動藝文合作上,愈來愈重視與團隊建立理念契合的夥伴關係。家樂福與研華文教基金會皆以創造社會影響力為目標,分別聚焦於食農教育、環境永續、偏鄉藝術、全民美學與永續教育等議題,強調合作不只是金援,而是共同價值的實踐。 |

| 講者: 李又芳|文化內容策進院 ESG for Culture 影響力中心主任 |

文策院如何協助藝企合作? 文策院致力於推動文化內容產業發展,並積極扮演企業與文化內容業者之間的橋樑,協助雙方建立長期且深入的共創合作關係。ESG for Culture 影響力中心李又芳主任介紹了文策院的資源和服務。 |

| 主題五:組織發展與資源規劃 主持:陳錦誠|表演藝術聯盟理事長 |

| 在本次座談中,表演藝術聯盟理事長陳錦誠指出,「多元收入最大化」與「組織型態選擇」是當前藝文團隊發展與資源規劃的兩大核心議題。 面對文創產業快速變化的環境,表演藝術團隊需積極思考如何拓展收入來源、提升財務韌性。除了透過票價策略創造票房最大效益外,也應發展多元資金來源,如小額捐款、邀演收入、IP授權、企業贊助,以及爭取場租補貼、娛樂稅或研發投資減免等政府資源。在組織型態方面,台灣藝文團隊涵蓋非營利(如社團法人、基金會)與營利(如股份有限公司)等多元形式。無論採取何種型態,均應回到組織的核心使命,思考如何兼顧價值創造與資源運用,並依據目標選擇最合適的經營架構。亦強調藝文補助的重要性,其核心在於實現「叫好又叫座」的正向回饋,並平衡卓越性與普及性、價值與價格。補助應鼓勵創新與文化傳承,提升民眾文化素養,同時彌補市場運作的不足,如高製作成本、票房回收困難、經典作品長期培育等挑戰。 總結而言,藝文補助應作為支持團隊永續經營、提升展演品質的推手,未來的補助方向應著重於創作能量、演出品質、營運發展、觀眾培養與經費合理運用,協助團隊在多變的文化環境中穩健前行。 |

| 講者:張寶慧|人力飛行劇團行政總監 |

人力飛行劇團的生存之道 行政總監張寶慧分享劇團自工作室轉型為專業劇團的歷程,坦言一路走來歷經多次慘賠,但也正是從這些失敗中學習,逐步摸索出屬於劇團的生存之道。 |

| 講者:史 潔|三點水製藝文化創辦人 |

三點水製藝文化的市場導向策略:打造台灣2.5次元劇場品牌 三點水製藝文化創辦人史潔分享,該公司自創立起便以市場導向為核心策略,專注於二次元文化族群,成為台灣唯一以「臺灣原創IP」製作2.5次元劇場的專業團隊,成功開拓出一條獨特的藍海市場路徑。 |

| 講者:黃永芳|文化內容策進院文化金融處組長 |

| 從政策角度說明了文策院的角色,強調文策院的目標是協助文創產業對接商業市場,而非提供補助。 許多文創工作者在追求創作品質和經營資源分配之間常難以取得平衡,或擔憂追求商業成就會影響創作的純粹;但商業的本質其實是一種交換,文創工作者應思考如何透過作品的價值,換取市場的認可和回報,以促成持續的優秀創作產出。文策院提供的資金支持主要包括投資和融資,申請投資前提是團隊必須具備明確且有獲利可能的商業模式,申請融資則需要考量還款能力。 投資:以國發基金的跟投方式,協助具備商業潛力的文創團隊取得資金。 融資:提供「加強文創產業升級轉型貸款」等方案,協助文創團隊資金周轉。 文創產業的永續發展需要各方的共同努力,文創工作者方應提升經營能力,思考如何讓作品創造商業價值;政府方需提供完善的政策支持,協助文創產業對接市場 ;投資者方則關注文創產業的發展潛力,提供資金支持。藝術創作與商業模式的整合是文創產業永續發展的關鍵。我們鼓勵團隊善用政府資源,並在創作的同時,思考如何讓作品觸及更廣泛的觀眾,創造更大的社會影響力。 |

延伸報導:國藝會線上誌

劇場永續,你我永續:Taiwan Top 2024團隊經營課「永續視界」側記(上)/陳昱君

藝術團體現實指南:Taiwan Top 2024團隊經營課「永續視界」側記(下)/陳昱君